Die gibt es wieder im PDF-Format als Download.

physikalische und sprachliche Bedingungen

Einleitung ...................................................................................................................3

Definition wichtiger Grundbegriffe .............................................................................3

Schwerhörigkeit : ...................................................................................................................4

Ursachen der Hörschädigung ......................................................................................6

Psychosoziale Auswirkungen/Sprechweise .................................................................6

Schwerhörige: Diese Gruppe ist am schwersten zu charakterisieren, da wie bereits

beschrieben Art, Ausmaß und Eintritt verschieden sein können. Allen Schwerhörigen

gemeinsam ist die Abweichung in der auditiven Perzeption. Schwerhörige können,

wenn auch teilweise stark eingeschränkt, mit Hilfe von Hörhilfen ihr Sprechen über

auditive Rückkopplung kontrollieren. Ihre Beurteilung erfolgt nach dem Zeitfaktor, in

dem die Schwerhörigkeit aufgetreten ist......................................................................7

Gehörlosigkeit ............................................................................................................8

Die Gebärdensprache: .................................................................................................9

Bilinguale versus auditiv-verbale Erziehung .............................................................10

Postlingual schwerhörig gewordene Erwachsene.......................................................11

Ertaubte ....................................................................................................................12

Cochlea-Implantat-Träger .........................................................................................13

Literaturliste .............................................................................................................14

werden in Deutschland ca. 600 Kinder taub geboren. Hören ist die Voraussetzung für die

Sprachentwicklung, denn: ohne Hören kein Sprechen! Die Folge der Gehörlosigkeit ist eine

Taubstummheit.

Das neue Behindertengesetz (SGB IX) sieht erhebliche Verbesserungen für betroffene

Menschen vor. Erwähnt sei hier beispielhaft die Einführung der Gebärdensprache als

Behördensprache.

Auch in Zukunft werden in diesem Bereich professionelle Helfer (u. a. Sozialarbeiter)

gebraucht, die durch zusätzliche Qualifikationen im Bereich der Beratung, Förderung und

Prävention Hilfe zur Selbsthilfe leisten können.

Diese Abhandlung soll in diesem Sinne einen Beitrag zur Informationsgewinnung darstellen,

um in meinem angestrebten Beruf als Sozialarbeiter kompetent und professionell mit den

Betroffenen, deren Familien und sozialen Umfeld umgehen zu können.

Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit.

sensorische oder neurale Schwerhörigkeit stellen im Extremfall eine praktische

Gehörlosigkeit oder Taubheit dar. Eine absolute Taubheit ist demnach nur selten wie z. B. bei

einer Zerstörung des Hörnervs oder des primären Hörnervs vorliegt. Laut Pöhle (1994,12)

verfügen jedoch 98% der gehörlosen Menschen über Hörreste.

Hörgerätetechnik und durch die Effektivität auditiv-verbaler Frühförderung ist diese

Definition aus pädagogischer Sicht nicht mehr haltbar. " (Diller 1991; Pöhle 1994.

prälingual gehörlos zu nennen. Dagegen ist ein Kind, das sein Hörvermögen erst nach der

Spracherlernung eingebüßt hat, als postlingual ertaubt zu bezeichnen. " (Löwe, 1973, S. 18).

Förderung. Ein Kind, welches bereits Lautsprache vernommen hat, besitzt andere

Begriffes `gehörlos` hört man viel öfter den Begriff `taubstumm ` aufgrund der Sprachlosigkeit

als sekundäre Auswirkung der Hörschädigung. Jedoch muss ein Gehörloser nicht `stumm` sein,

wenn er eine entsprechende Förderung erhält. Diese Definition sagt nichts über die

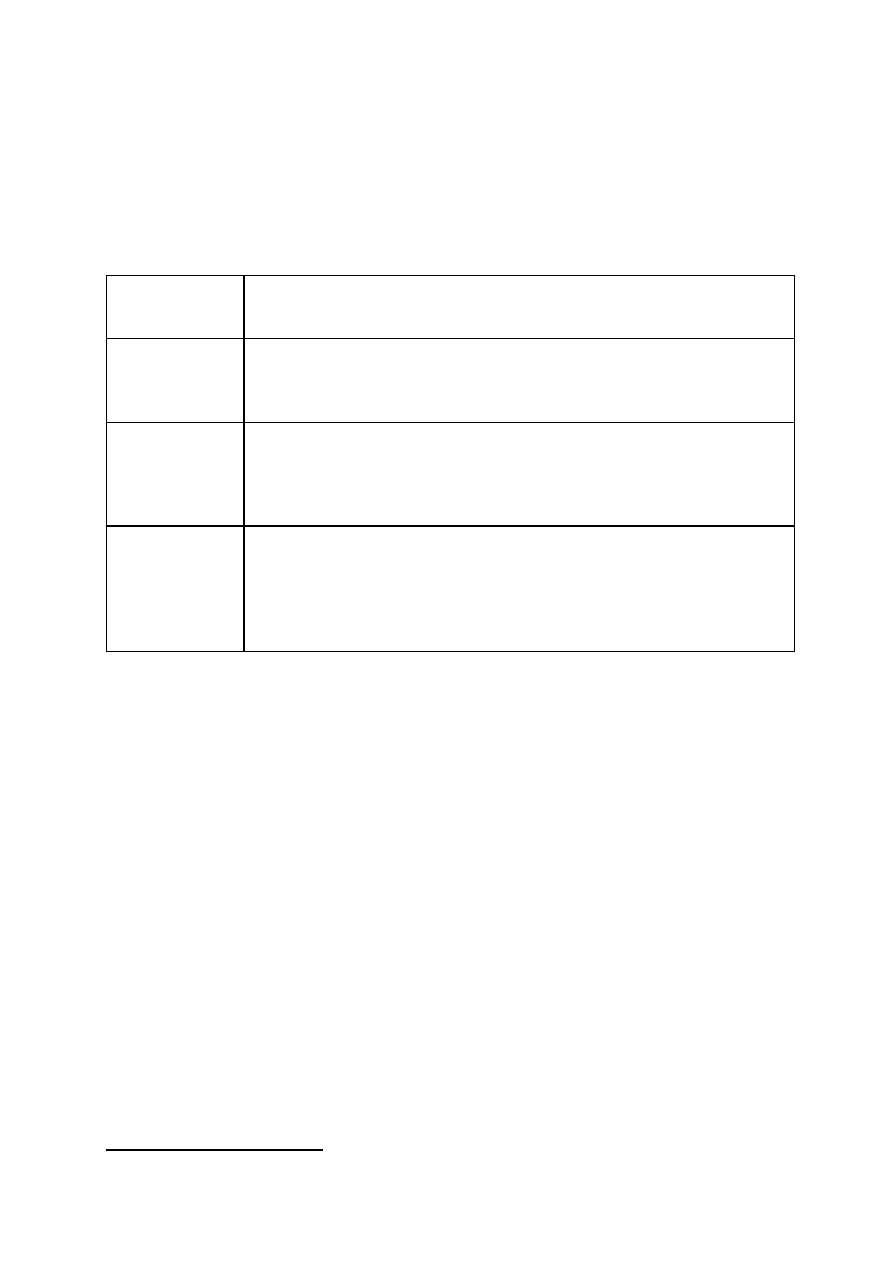

Abgrenzung der Schwerhörigkeit von der Gehörlosigkeit aus. Daher ist eine Einteilung

aufgrund von messbaren Größen günstiger, da sie eine objektivere Möglichkeit zur

Abgrenzung bietet. Die Audiometrie, eine Messung der Hörfähigkeit, liefert die

erforderlichen Werte dafür. In einem Audiogramm wird der Hörverlust in Dezibel (dB) in

Abhängigkeit von der Tonhöhe der Prüftönen in Hertz (Hz) eingetragen.

vorübergehenden oder andauernden Defektes des Gehörs eine verminderte Hörfähigkeit

besitzen, aber noch imstande sind, akustische Eindrücke und Sprache - eventuell mit Hilfe von

Hörgeräten - über das Ohr wahrzunehmen. " (Jussen, 1973, S. 187

besseren Ohr innerhalb des Frequenzbereiches von 500 bis 2000 Hertz nicht mehr als 30 dB

beträgt.

weniger als 60 dB beträgt.

Hörverlust zwischen 60 und 90 dB im angegebenen Frequenzbereich. Beträgt der mittlere

Hörverlust mehr als 75 dB, spricht man auch von einer an Taubheit grenzende

Schwerhörigkeit...

dB und ist der mittlere Hörverlust innerhalb des Frequenzbereiches von 500 bis 2000 Hertz

im besseren Ohr größer als 90 dB, spricht man von Gehörlosigkeit oder Taubstummheit, und

zwar auch dann, wenn man weiß, dass noch Hörreste vorhanden sind und für die

Sprachwahrnehmung nutzbar gemacht werden müssen." (Löwe, 1973, S. 44f)

Hauptsprachbereich der Vokale und Konsonanten fungiert. Eine Beeinträchtigung in diesem

Frequenzbereich stellt daher ein besonderes Problem bei der Kommunikation dar.

(Gemessen auf dem besseren Ohr)

leicht

des sprachlichen Bereichs. Vorsicht: ab 90 DB ist eine Schädigung des Hörbereichs möglich.

Ab 35 DB kann ein Hörgerät verwendet werden.

bewirken eine Gehörlosigkeit « ., wodurch eine Einteilung in folgende Arten der

Hörschädigung vorgenommen werden kann: Schallleitungsschwerhörigkeit, sensorineurale

Schwerhörigkeit, kombinierte Schallleitungs-Schallempfindungsschwerhörigkeit und

Gehörlosigkeit.

Funktionsstörung des Gehörgangs, des Trommelfells oder des Mittelohres vor, die durch

Mittelohrentzündungen oder Infektionskrankheiten ausgelöst wird. Für die Luftleitung zeigt

sich ein Hörverlust, der weitgehend linear verläuft. Die Lage von Knochenleitung und

Luftleitung beschreibt man als Luftleitungs-Knochenleitungsdifferenz. Bei einer

Schallleitungsstörung ist der Hörverlust in allen Frequenzen etwa gleich groß; ihre Folge ist

leises Hören. Diese Art der Schwerhörigkeit ist mittels Hörgeräten gut auszugleichen.

...Schalleitungsschwerhörigkeiten kann man in fast allen Fällen soweit therapieren, dass auch

ohne technische Hilfen ( Hörgeräte ) ein soziales Gehör vorhanden ist. Daher besitzen sie

sonderpädagogisch kaum Bedeutung

Cortischen Organs oder retrocochleär der nervalen Hörbahn. Sie kann als sensorische oder

neurale Schwerhörigkeit bzw. in Kombination der beiden eben angegeben Formen

gleichzeitig auftreten. In diesem Fall besteht keine Luftleitungs-Knochenleitungs-Differenz.

Die Störung liegt im Innenohr oder von da aus zentralwärts. Im Vergleich zur

Schalleitungsschwerhörigkeit ist der Hörverlust nicht linear, so sind höhere Frequenzen

stärker betroffen. ,,Eine einfache lineare Verstärkung der Intensität, z. B. durch lautes

Sprechen, bietet dem von dieser Art betroffenen Schwerhörigen keine wirkungsvolle Hilfe.

Hörgeräte können eine wirkungsvolle Hilfe sein. "

oder postnatal.

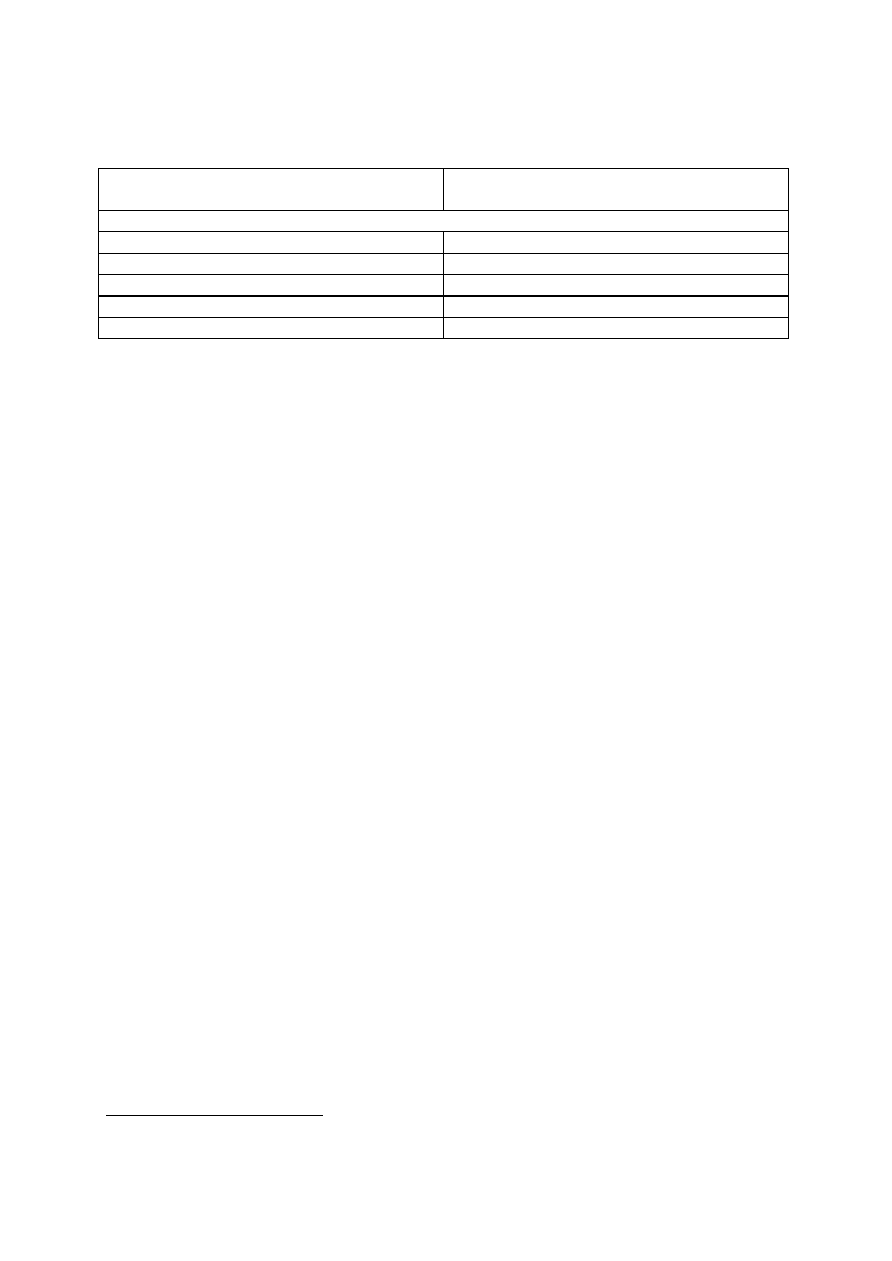

Kinder ist keine sichere Diagnose des Grundes für die Hörschädigung festzustellen (nach

Biesalski und Collo). Die von mir nach dem oben zitierten Buch erstellte Tabelle soll einen

Überblick über mögliche Ursachen vermitteln und stellt keinen Anspruch auf eine

abschließende Aufzählung dar:

Eintretens der

Schwerhörigkeit

B. Masern, Röteln, Alkohol-, Nikotin- und Drogenmissbrauch,

Beruhigungsmittel (Contergan), schwere Blutungen und schwere Diabetes

der Mutter, Inzucht (in der Türkei leider weit verbreitet)...

(Zeitraum kurz

vor, während

oder nach

Entbindung)

maßnahmen, Sauerstoffmangel während der Geburt, oder im

Zusammenhang mit einer Neugeborenengelbsucht.

Diphtherie, Mumps Scharlach und Masern, Schädelverletzungen. Im

Erwachsenalter eher durch: Hörsturz, Knall- und Explosionstrauma,

Altersschwerhörigkeit, als Folge andauernden Lärms

(Lärmschwerhörigkeit), kongentiale Schwerhörigkeiten und erworbene

Schwerhörigkeiten bei kindlicher Innenohrschwerhörigkeit

und Erbkrankheiten wie z. B. Down-Syndrom, Goldenhar-Syndrom Aplasie oder Dysplasie

(Fehlbildung) des Trommelfells.

,,übergreifende Merkmale, die gehäuft zu beobachten sind, zu verdichten. Die Auswirkungen

einer Höreinschränkung oder eines Hörverlustes sind individuell sehr verschieden und kaum

vergleichbar, so dass eindeutige Zuordnungen zu hinterfragen sind. "

Faktoren ab:

2. Zeitpunkt des Eintretens eines Hörschadens

3. Das Vorhandensein einer oder mehrerer weiterer Behinderungen

4. soziale Bedingungen

Ausführungen (in Anlehnung an das u. a. Buch) folgende Gruppen Gebildet: Schwerhörige,

gesonderte Gruppe die Cochlea-Implatantat-Träger.

beschrieben Art, Ausmaß und Eintritt verschieden sein können. Allen Schwerhörigen

gemeinsam ist die Abweichung in der auditiven Perzeption.

Rückkopplung kontrollieren. Ihre Beurteilung erfolgt nach dem Zeitfaktor, in dem die

Schwerhörigkeit aufgetreten ist.

Durch Distanzverringerung bzw. Hörgerät ist ein Ausgleich der Hörstörung weitestgehend

möglich. Bei Betroffenen, die im vollen Sprachbesitz sind, kann durch Kombination und

Ergänzung der Hörverlust fast völlig kompensiert werden. Anders sieht das bei

schalleitungsschwerhörigen Kindern aus, deren Sprache sich noch entwickeln muss. Die

Spontansprache zeigt bei dieser Gruppe Auffälligkeiten. Die Artikulation der Kinder ist

betroffen, teilweise ist die Melodie und Dynamik verändert. Eine Hörgeräteversorgung in

dieser Phase und schnellstmögliche HNO-Behandlung können diese Erscheinungen

verhindern oder abbauen. Ansonsten ist diese Gruppe aus Sicht der Sonderpädagogik nicht

relevant und wird aus diesem Grunde hier nicht weiter ausgeführt.

wird ,,verzerrt" wahrgenommen. Die Sprache wird mehr oder minder stark verstanden, da

gehörte Laute stark deformiert erscheinen. Ohne Hörgeräte kann dieses bis zum

Nichtverstehen der Sprache führen. Die nun folgende Aufzählung beschreibt Merkmale dieser

Hörstörung unter Berücksichtigung der determinierenden Faktoren, wobei der kindlichen

Gruppe der Betroffenen aufgrund der Wichtigkeit der Sprache für ihre Entwicklung ein

Schwerpunkt ist:

hörbar

Geräusch gedämpft wird

herabsetzen.

Sprache ärmer- Sinn von Wörtern und Sätzen geht verloren.

verstanden werden.

melodisch akzentuiert

Beziehungen

verschiedenen Faktoren ) in mehr oder weniger großem Umfang eingeschränkt sein

Adverbien, Präpositionen, und Konjunktionen

grammatischer und syntaktischer Strukturen

Phoneme, die überwiegend für das Erlernen von sachlichen Beziehungen sind, nicht

verstanden

Konjugation von Verben; syntaktische Strukturen werden daher oft vereinfacht oder

sind unvollständig

Gegensatz zur imitativen Erlernung von hörenden Kindern ist die Folge

sich Schwierigkeiten bei der Sinnentnahme aus Gesprochenem und aus Texten. Nach

Pöhle (1967,13) bleibt diese Schwierigkeit selbst bei gut lesenden Schwerhörigen. Die

Interindividuellen Schwankungen bei den Leistungen sind bei schwerhörigen Kinder

größer.

Dominanz der Schallempfindungsschwerhörigkeit die oben angeführte Ausführung

sind. "

eingeschränkten Spracherwerb betroffen ist. Die hochgradige Form der sensorineuralen

Schwerhörigkeit kann im Extremfall eine Sprachentwicklung nahezu vollkommen verhindern.

Im Gegensatz dazu kann bei optimaler Förderung ein Entwicklungsrückstand und

Auffälligkeiten im Sprachgebrauch behoben werden.

im Kindesalter vor Abschluss des Spracherwerbs - also prälingual eine Hörschädigung

vorliegt. Ein Spracherwerb auf dem auditiv-imitativen Weg ist nicht möglich. Ohne

früheinsetzende Förderung verstummt das Kind und ein Spracherwerb ist für das Kind selbst

mit auditiv-verbaler Erziehung nur eingeschränkt möglich. Aus diesem Kontext ergab sich

auch der veraltete Begriff der Taubstummheit. Eine weitaus schlimmere Folge ist jedoch bei

ausbleibender Förderung z. B. durch Erlernen der Gebärdensprache bzw. dem Erlernen der

Sprache im Rahmen der auditiv-verbalen Erziehung der Verlust der Muttersprache. Die

Zeit, Kategorisierung von Objekten usw.) und zur Identitätsbildung wird nie erreicht. Aus

diesen Gründen entstand in der Menschheitsgeschichte für die Taubstummen eine leidvolle

Situation voller Diskriminierungen, Vorurteilen und Ausgrenzungen, die erst durch die

wissenschaftlichen Erkenntnisse in den letzten 200 Jahren verbessert wurde.

Sprache wird folgend in Form einer Aufzählung dargestellt:

der rhythmisch-dynamischen Akzentuierung und Sprechmelodie

übermäßiges Öffnen des Mundes, welches jedoch meist im Zusammenhang mit zu

spät einsetzender Förderung zusammenhängen dürfte...

erscheint daher entgegen der medizinischen Definition von Gehörlosigkeit ( Hörverlust im

Frequenzbereich zwischen 500 bis 4.000 Hz und über 90 dB) geboten zu sein, um ein

Verstummen des Kindes zu verhindern und sein instinktives Lallen zum Ausbau der Sprache

zu unterstützen.

kommunizieren entstand aus einer rudimentären Zeichensprache die Gebärdensprache. Der

Erwerb dieser ,,Sprache" spiegelt das Emanzipationsstreben der Gehörlosen wider und ist aus

den neuen Erkenntnissen der neuropsychologischen Forschung her zu fördern. Um einen

kurzen Überblick über die Diskussion bilinguale versus auditiv-verbale Erziehung zu erhalten

soll die Gebärdensprache als eine Möglichkeit zur Erlernung einer Muttersprache vorbehaltlos

dargestellt werden.

Kindern in der Schule, manche Kinder lernen sie jedoch von ihren gehörlosen Eltern als

Muttersprache. Da die Gebärdensprache ohne Unterricht auch von kleinen oder größeren

Kindern gelernt wird, lassen sich in deren Erwerbsprozess viele Gemeinsamkeiten mit dem

entsprechenden Vorgang in der gesprochenen Sprache erkennen.

Gehörlosen, der sie entspringt, aufs engste verbunden. Folglich sind für ihr

Verständnis Kenntnisse über die Kultur notwendig, deren Ausdruck sie darstellt.

Inhalte gebunden. Wer Gebärdensprache gut beherrscht, kann darin ebenso gut

komplexe und abstrakte Ideen ausdrücken wie dies in der gesprochenen Sprache

möglich ist.

gesprochenen Sprache, sondern haben eine ihnen eigene linguistische Struktur, die

von der Struktur der gesprochenen Sprachen ihrer Umgebung unabhängig ist.

wichtigsten grammatikalischen Universalien enthält, so beispielsweise Indikatoren

darüber wer Subjekt oder Handelnder eines Satzes ist, wer oder was das Ziel einer

Handlung ist, ob es sich um einen einzelnen oder um mehrere Gegenstände handelt

usw.

linguistisch strukturiert:

phonologischen Ebene bei gesprochenen Sprachen und wird sublexikalische Ebene genannt

bei gesprochenen Sprachen).

der Syntax.

Wahrnehmung der Sprache angepasst und daher in der Regel verschieden von denjenigen der

gesprochenen Sprache. Diese Unterschiede sind durch die verschiedenen Bedingungen für die

Erzeugung und die Wahrnehmung der beiden Arten von Sprachen bestimmt: Die gesprochene

Sprache wird von Stimmbändern, Zunge, Lippen usw. produziert und auditiv wahrgenommen,

während die Gebärdensprache von den Händen und dem Körper produziert und visuell

wahrgenommen wird. "

in der BRD einzuführen, ist durch die Erstellung eines einheitlichen Gebärdenlexikons noch

im Prozess und wurde teilweise unbefriedigend gelöst ( Aufnahme mehrerer Gebärdenzeichen

für ein Wort in den Lexika). Wie bereits im Eingangstext erwähnt ist die Gebärdensprache in

der BRD eine anerkannte Behördensprache. Kinder gehörloser Eltern können auf imitativen

Weg problemlos die Gebärdensprache und das Fingeralphabet erlernen, während die hörenden

Eltern erst die Gebärdensprache und Fingeralphabet erlernen müssen, wenn sie dem Kind in

der kritischen Phase des Spracherwerbs eine Muttersprache vermitteln wollen.

die sich bis zum heutigen Tag unversöhnlich gegenüberstehen, nämlich die Verfechter der

Gebärdensprache als Teil einer Gehörlosenidentität und -kultur und die Befürworter einer

auditiv-verbalen Erziehung.

dabei u. a. folgende Argumente an:

erziehen

Vereinsamung und Erschwerung sich mit Hörenden zu verständigen.

,,unserer" Sprache und Schrift erschlossen werden.

passiver Wortschatz werden geringer, wenn sie nicht verwendet werden

Vollständigkeit. Die Vorteile einer Gebärdensprache ergeben sich aus den bereits

dargestellten Ausführungen über die Gebärdensprache und ihre Bedeutung für die Bildung

einer eigenen Kultur und Identität für Gehörlose.

Strömungen dar. Kinder sollen durch den gleichzeitigen Erwerb beider Sprachen die positiven

Effekte beider Kommunikationsmöglichkeiten erfahren. Bis zum heutigen Tage gibt es noch

keine gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse, ob eine bilinguale Erziehung in Zukunft

erstrebenswert ist. So gab es in Deutschland nur zwei Schulklassen (im Rahmen eines

Schulversuches in Hamburg), die bilingual unterrichtet wurden (Stand: 1999). Nach wie vor

gibt es zahlreiche Schulen, die hörgerichtet arbeiten. Erst eine vorurteilsfreie gesellschaftliche

und politische Diskussion wird hier eine Klärung bringen. Ansonsten schließe ich mich der

Meinung von Annette Leonhardt an:

Zeitpunkt, zu dem in keiner Weise abzuschätzen ist, welche Lebenswege der Betroffene

einschlagen wird und welche Perspektiven sich ihm eröffnen. "

Ertaubten, dass sie im Gespräch das verbleibende Hörvermögen einsetzen können. Der

Spracherwerb konnte auf natürlichem, imitativem Weg stattfinden. Claußen (1989,90) weist

in diesem Zusammenhang darauf hin, dass eine Abgrenzung zu den prälingualen oder von

Geburt an Schwerhörigen schwer möglich ist. Dieses beruht teilweise auch auf der Tatsache,

dass es nur eine ungenaue Definition des Wortes Spracherwerb gibt, da dieser letztendlich ein

lebenslanger Prozess sei.

Schwierigkeiten entstehen die Höreinbuße zu akzeptieren. Frau Leonhardt weist an dieser

Stelle auf folgend beschriebende Problematiken hin:

empfindlich gestört, wodurch Schwierigkeiten in der Pubertät weiter verstärkt werden

Umschulung in eine Schwerhörigenschule wird kategorisch abgelehnt.

Menschen eine besondere Sensibilität und ein gewisses Fingerspitzengefühl erfordert.

können Sprache und andere Schallerzeugnisse nicht mehr auditiv wahrnehmen. Im

Unterschied zum prälingual Gehörlosen haben sie aber die Lautsprache auf natürlichem Weg

imitativ-auditiv erlernt. "

ist, wird allgemein das 3./4. Lebensjahr angenommen.

folgende Ziele zu erreichen:

der Hörschädigung eine entscheidende Rolle spielt. So sind die Folgen für die sogenannten

Spätertaubten (ca. nach dem 18/19 Lebensjahr) hinsichtlich der Sprachentwicklung geringer.

Es entstand u. a. z. B." eine Sozialisation im Elternhaus, in der Schule und im sozialen

Umfeld nicht unter dem Einfluss einer Hörschädigung « "

für die Spätertaubten leichter. Die Sprechweise dieser Gruppe bleibt meistens einigermaßen

erhalten. Nach längerer Zeit sind jedoch Auffälligkeiten in der Sprechmelodie, Artikulation

(unscharf) und ein zu lautes oder leises Sprechen zu beobachten, da dem Ertaubten die

Möglichkeit der auditativen Kontrolle fehlt.

Hörverlust meistens in einem kurzen Zeitraum stattfindet (z. B. Hörsturz, Infektionskrankheit

und Unfall). Auch hier lässt sich die Situation am besten mit einem Zitat beschreiben: ,,Die

meisten Ertaubten sehen sich unvermittelt einer völlig veränderten Wahrnehmungs- und

Kommunikationssituation gegenüber. Hinzu kommt eine tiefe Verunsicherung bezüglich der

eigenen Identität und daraus erwachsend eine Gefährdung der Selbstsicherheit. Sie stehen

vor der Aufgabe, die veränderten Anforderungen des Lebens unter erschwerten Bedingungen

und mit neu zu erarbeitenden Verhaltensformen zu bewältigen. "

sei. Aus diesem Grunde ist eine für diesen Kreis betroffenen Schulkind eine spezielle

Förderung sehr problematisch. Eine Schwerhörigenschule kann nur begrenzten Erfolg

aufweisen, eine Gehörlosenschule verwendet quasi eine Fremdsprache- vielleicht ist dieses ja

Frühertaubten erschließt sich aus den vorherigen Ausführungen über Gehörlose und

Schwerhörige und wird deshalb nicht noch einmal erläutert.

Das Prinzip besteht darin, dass Schallwellen über ein Mikrofon aufgenommen und im

Sprachprozessor in elektrische Impulse umgewandelt werden Diese Impulse werden über die

Elektroden in der Hörschnecke direkt an den Hörnerven weitergeleitet. Bei Kindern, die von

Geburt an taub sind, werden die Implantate zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr

eingesetzt, damit sich die Sprechfähigkeit herausbilden kann. Nach dem achten Lebensjahr ist

das nicht mehr möglich. Bei Erwachsenen, die ertauben, ist eine Cochlea-Implantation dann

Erfolg versprechend, wenn sie bereits sprechen konnten. Ist keine Operation möglich oder

aus persönlichen Gründen nicht erwünscht, muss die Taubheit akzeptiert werden. Die

Betroffenen werden sich auf andere Möglichkeiten der Kommunikation konzentrieren:

Gebärdensprache, Lippenablesen, Computer u.a. Liegen Schäden am Hörnerv vor, besteht

die Möglichkeit eines Hirnstamm-Implantats. Hierbei werden die Hörnervenkerne im Gehirn

direkt über Elektroden gereizt. Zur Implantation ist ein neurochirurgischer Eingriff

erforderlich. Eine intensive Rehabilitation ist ebenfalls erforderlich. Die Erfahrungen mit

dieser Technik sind aber noch gering.

Hörnerven

Schneckenwindung vorhanden sein

umfangreich und langwierig und wird in speziellen Zentren durchgeführt. Das Hören und

Sprechen muss zunächst "neu" erlernt werden. Nur ein ständiges Training und eine

entsprechende Motivation führen zu guten Erfolgen. "

unerlässlich. Die Förderung muss dabei den hohen Anspruch erfüllen, den individuellen

Bedürfnissen des Betroffenen gerecht zu werden.

beim Betroffenen bzw. seinen Eltern. Die Aufgabe der Gesellschaft muss hier die

Bereitstellung der verschiedenen Förderungsalternativen (Schulen mit bilingualem Unterricht,

hörgerichtetem Unterricht oder Gebärdensprache) sein, um eine individuelle Lösung zum

Wohle des Betroffenen zu finden.

Annette Leonhardt,

1999

Ernst Reinhardt Verlag München Basel

Gutachten und Studien der Bildungskommission. Bd. 30, Stuttgart 1973, S. 185-316

-http://195.185.214.164/rehabuch/deutsch/p339.htm (Bild: Tabelle Gehörlosigkeit, S. 5 )

-http://www.mudra.org/content/html/gb_lesetexte_boyes.html (Text über Gebärdensprache,

S.11)

-http://www.m-ww.de/krankheiten/hno/taubheit.html (CI-Erklärung/Bild, S. 23)